Beatriz Bragoni y Celia Rosemberg

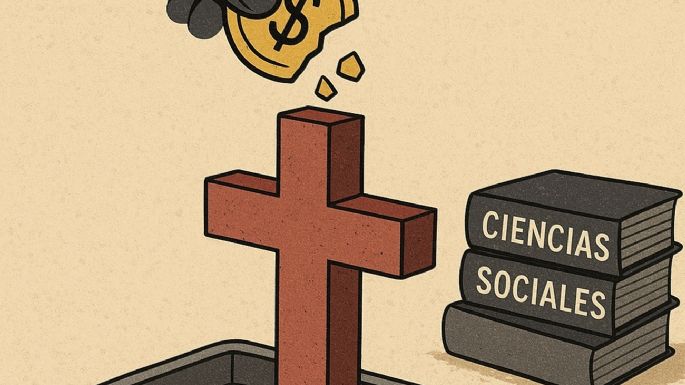

El desfinanciamiento de las ciencias sociales, un retroceso inadmisible

La desvalorización del Gobierno de las humanidades produce un daño grave al país.Además, el texto señala que el CONICET fue clave para el desarrollo y prestigio de estas ciencias a nivel mundial. Gracias a su labor, Argentina se posicionó como líder regional en la producción científica en humanidades y se ubica en el top 10 global en ciencias sociales. El desfinanciamiento no solo amenaza con desmantelar capacidades construidas con esfuerzo, sino que también revela una visión estrecha que valora únicamente el conocimiento "rentable" o inmediato. El artículo concluye que defender las ciencias humanas y sociales es defender un bien común y el futuro del país, ya que su exclusión de los instrumentos de financiación empobrece la democracia, la cultura y la capacidad de la nación para diseñarr políticas inclusivas.

El sistema científico-tecnológico argentino atraviesa una situación crítica e inédita en la historia reciente de nuestro país. Medidas de la Secretaría de Ciencia y Técnica amenazan con desfinanciar las ciencias humanas y sociales, áreas fundamentales del conocimiento, y con debilitar capacidades construidas gracias al esfuerzo de la sociedad. La desvalorización oficial, amplificada en redes sociales, desconoce el papel que estas disciplinas cumplen en la vida de las sociedades en el tiempo y desanda el camino recorrido en la Argentina desde la recuperación democrática.

Desde la normalización de las universidades nacionales y de los organismos científicos, las humanidades y ciencias sociales dieron un salto cualitativo y cuantitativo de relieve, consolidando equipos, institutos y carreras de posgrado que hoy forman investigadores de primer nivel. El Conicet fue central en ese proceso; no solo federalizó la formación de doctores, sino también posicionó a nuestras ciencias en la vanguardia regional y mundial. Los principales rankings internacionales así lo demuestran: las humanidades desarrolladas en el Conicet lideran la producción científica en Iberoamérica, y las ciencias sociales figuran en el top 10 mundial. Estos datos muestran que el personal científico radicado en universidades de gestión pública o privada, y en institutos del Conicet produce conocimiento de excelencia, validado por la comunidad internacional, y que constituye un motor clave de la ciencia argentina por el que es reconocido a nivel global.

No se trata de campos marginales ni de disciplinas “accesorias” del sistema científico nacional, ni tampoco representan disciplinas ajenas a los grandes problemas que afectan al país. Conviene formular una pregunta sencilla: ¿cuál sería el impacto del retroceso o discontinuidad de las ciencias sociales y humanas en organismos científicos y universidades en la vida cotidiana de los argentinos? Veamos algunos aportes que no son abstractos, sino que tienen impacto directo en la salud, la educación, la vida urbana y rural, la cultura o la democracia.

La filosofía y el derecho sostienen los comités de ética que toman decisiones en hospitales y oficinas públicas, desde trasplantes de órganos hasta protocolos legales y de investigación médica. La economía y la sociología elaboran y analizan estadísticas para proyectar políticas públicas orientadas a impulsar el desarrollo en beneficio del bienestar humano. La ciencia política y el estudio de las relaciones internacionales sustentan propuestas para instituciones nacionales, provinciales y municipales, el diseño de políticas de seguridad y de participación ciudadana, y el análisis de tratados internacionales que condicionan la economía y la diplomacia del país. El conocimiento que proporciona la antropología se traduce en campañas y programas de salud y educación, ajustados a las prácticas comunitarias que representan la diversidad cultural de nuestro país. La arqueología reconstruye las sociedades pasadas y convierte ese conocimiento en un recurso vivo que posibilita la preservación de sitios históricos, impulsando el turismo y las economías locales. La historia ofrece claves para entender la trayectoria de la memoria colectiva que nos ha constituido como nación, y comprender los lazos que nutren el pasado con el presente nacional. La geografía y la demografía proporcionan información necesaria para planificar el crecimiento de las ciudades, proyectar necesidades de transporte, escuelas y hospitales, orientando el diseño de territorios más sostenibles. La psicología sustenta los programas de promoción de salud mental. La lingüística, la literatura y las artes, en articulación con las ciencias de la educación, resultan imprescindibles para diseñar programas de alfabetización, elaborar materiales escolares y enfrentar el problema de comprensión lectora que hoy afecta a miles de niños y niñas.

Desconocer su importancia, en consecuencia, resulta paradójico, en tanto estas disciplinas aportan las bases conceptuales y metodológicas para la inclusión lingüística y cultural de la infancia en contextos de diversidad regional, social y lingüística, fortaleciendo las condiciones para una ciudadanía plena. Ignorar estos aportes equivale a debilitar la capacidad del Estado de revertir desigualdades. Ignorarlos es hipotecar la calidad educativa y la calidad de vida de las próximas generaciones.

Quienes justifican el desfinanciamiento de estas disciplinas entronizan la noción de “utilidad” del conocimiento y depositan confianza en el “mercado” o en los aportes o articulación con el sector privado como pivote de la innovación científica y tecnológica. Pero es la investigación básica la que genera el conocimiento que luego se traduce en aplicaciones concretas. Son los marcos conceptuales, los hallazgos y las herramientas producidas en la investigación de base los que se convierten en insumos para el diseño de políticas públicas, tecnologías educativas, soluciones médicas, socioambientales o culturales. Reducir la ciencia a lo “rentable” o “inmediato” constituye un error estratégico en tanto supone negar la complejidad de la condición humana y estrechar el horizonte de futuro del país.

La Argentina no puede ni debe desdeñar el adecuado desarrollo de las ciencias humanas y sociales. Hacerlo sería resignar prestigio internacional, comprometer su sistema educativo, reducir la capacidad de diseñar políticas públicas inclusivas y empobrecer la vida democrática y cultural. El petitorio que directores de institutos y carreras de posgrado, y presidentes de asociaciones científicas elevaron al Conicet el 23 de julio es claro: garantizar recursos, becas e instrumentos de financiamiento que aseguren la continuidad de estas disciplinas. Se trata de preservar un bien común: el derecho de todos a acceder, producir y compartir conocimiento.

Las ciencias humanas y sociales no son un adorno en estos tiempos acuciantes. Son un pilar valioso sobre el que se construye un país justo, democrático y que desarrolla su(s) cultura(s). Su exclusión de los instrumentos de financiación de la ciencia instala un cono de sombras en la sustentación de la cultura científica nacional. Defenderlas es defender el futuro.

Bragoni es doctora en Historia y Rosemberg, doctora en Filosofíay especialista en Educación. El texto fue publicado en el diario La Nación el sábado 30 de agosto.